2022年10月1日産後パパ育休(出生時育児休業)が施行され、男性育休取得を推進している現在。

しかし、男性の育児休業(育休)取得率は13.97%。男性医師に限ると2.6%。

本記事は「男性育休を取得する方がひとりでも増えれば」という思いで、脳外科医ママ(夫育休経験者)が書きました。

<内容>

✓男性育休の基礎知識

✓男性医師の育休取得率

✓取得率が低い理由

✓問題点と解決策

育休の基礎知識

育休はいつ・どれくらい取れる?

育休は男女ともに、法律で定められている制度。原則1歳未満の子どもを養育する従業員が、勤務先に申し出ることで、利用可能。

男性は、配偶者の出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。

<取得できない条件>

・雇用されている期間が1年未満

・1年未満に雇用関係が終了

・週の所定労働日数が2日以下

産後パパ育休(出生時育児休業)

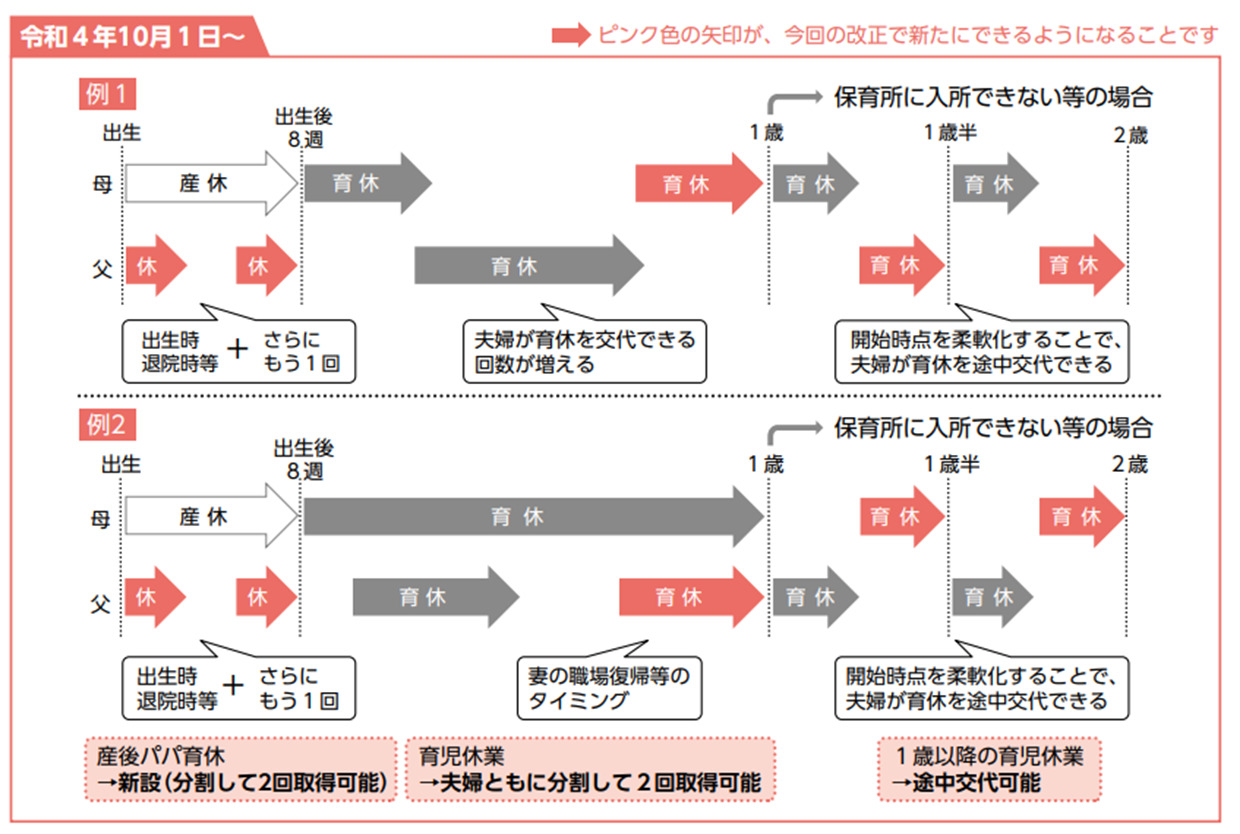

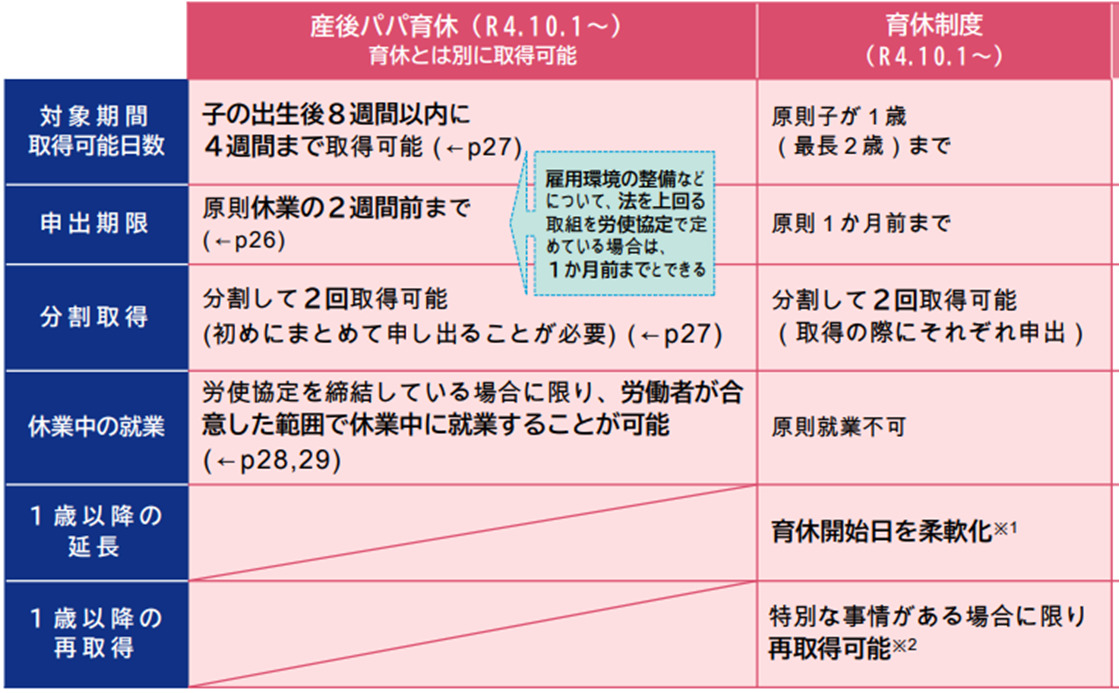

2022年10月1日施行。子どもの出生後8週間以内の間に、育休と別枠で取得可能。

期間内は、4週間までの休業を2回に分けて取得できます。

産後8週間後の育休についても、最長1年間を2回に分けて取得できるように。

育休の取り方がフレキシブルに

・申し出は、原則休業の2週間前まで

・2回に分割取得する場合、まとめて申し出る必要がある

・希望があれば、休業中の就業が可能(上限あり)

▼さらに詳しく

厚生労働省より

000789715.pdf

マネコミ!より

【2022年最新】男性の育休はじつはメリットだらけ! 取得期間や助成金など、法改正も併せて制度の内容を解説

育休中の給付金

雇用保険に加入している場合、最初の6ヵ月は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」それ以降は50%。

この給付金からは、税金や社会保険料は引かれないため、給与のおよそ80%を受け取ることになります。

大学院生など対象外になることも。

無給とならないか、申請前に総務課へ確認しましょう。

▼さらに詳しく

Q&A~育児休業給付~

申請の方法

休業開始予定日の1ヵ月前までに申請。(産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに)

総務課で必要な書類を確認し、提出します。

男性の育休取得率と期間

2022年男性育休取得率は13.97%。男性医師に限ると、育休取得率は2.6%、非常に低いです。

育休期間は、2週間未満が約5割。1ヵ月~3ヵ月が約25%。

現状は厳しいですね…

▼業種による取得率

令和3年度雇用均等基本調査|厚生労働省

2023年4月から、従業員が1000人を超える企業は男性労働者の育休取得率等の公表が必要です。

取得時期はいつが多い?

子の出生後8週間以内が最多(46.4%)。

この時期は、母体ケアが必要、メンタルが不安定、子どものお世話に慣れない時期なので、女性側としては助かります。

育休期間(2週間未満が多い)をあわせると、ほとんどの方が、「ママ産後のみの短期育休」を取っていることがわかります。

出典:

厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」000851662.pdf

厚生労働省「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」

0000174276_1.pdf

なぜ取得率が低いか

職場が

・男性育休に対する理解がない

・男性育休を推奨しない

従業員が

・育休に対する知識が少ない

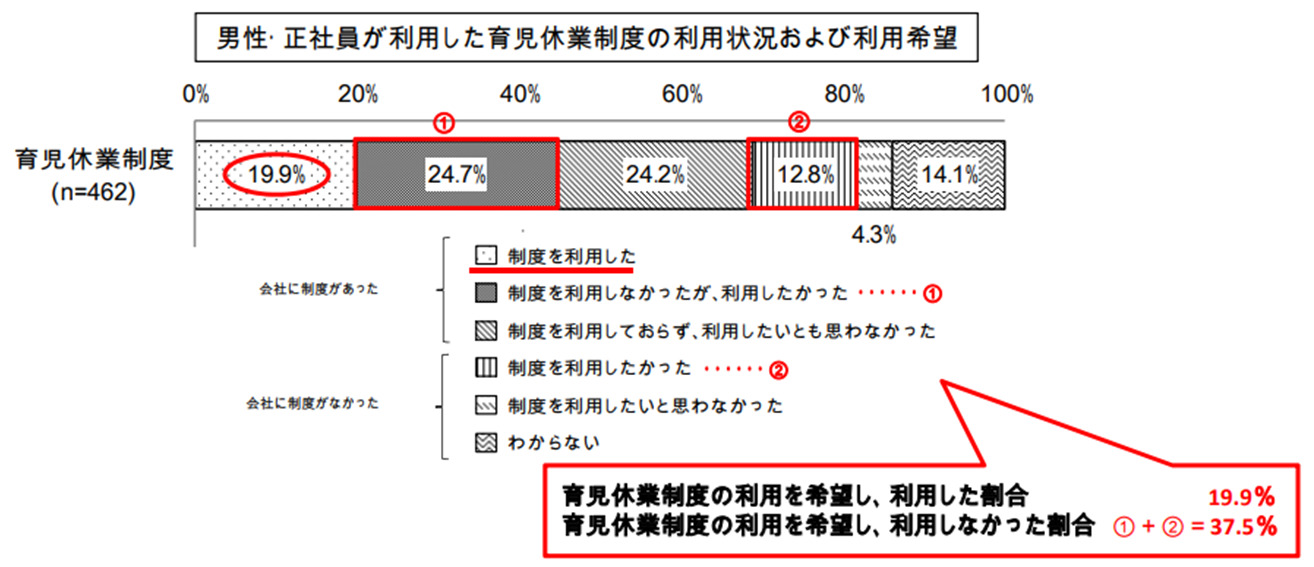

・育休を希望するが利用していない

育休希望者は、57.4%。うち利用しなかった割合は、37.5%。

理由は、

・収入を減らしたくなかった

・職場の育休取得への理解がなかった

・職場が取得しにくい雰囲気だった

・自分にしかできない仕事があった

出典:

2018年三菱UFJリサーチコンサルティング「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書

問題点

・労働環境

・職場の雰囲気

・個人の意識

労働環境

・過重労働

・人員不足

・当直もギリギリで回している

・他に代わる従業員がいない

基本、激務です。今の勤務体制に無理があれば、育休取得を考えることすらできません。

職場の雰囲気

・ブラック企業・医局

・会話ができない厳格な雰囲気

・相談できない人間関係

誰にも相談できず、周囲に遠慮して育休を申し出ることができません。

個人の意識

・男女共同参画の理解

・固定観念

上司も従業員も、男女共同参画の理解がない場合、育休取得者に対して、偏見が生まれ、育休を取りづらい環境になります。

家庭においても、家事・育児の協力体制が整いにくいでしょう。

数年前、男性後輩から「子どもが生まれました」と報告されました。でも、「上司や教授には報告していない」というのです。

「そうなんだ…」としか言えませんでした。

男性はプライベートを持ち込まず、仕事に邁進できるんだ。女性は妊娠・出産の報告は必須なのに…なんて思っていましたが、違います。

「言えない労働環境・職場の雰囲気」が問題なのでは、と考えます。

・仕事は当然大忙し

・若手で研鑽を積む大事な時期

・育休を取らないのが当たり前

・言い出しにくい職場雰囲気

当時、後輩はどういう思いだったかはわかりません。でも、ほんとうは育休を取りたいと思っていたとしたら…。

もし職場の雰囲気がよくて、

先輩から「何でも相談して」

上司から「〇〇君、おめでとう。育休制度を利用してもいいよ」

と声をかけられたら?

決定するのは本人ですが、とてもありがたいですよね。

解決策

目標は、

「育休希望者が、育休を取れる」社会

「男女共同参画社会」への理解と協力

個人ができること

・取得について考える

・家族と相談する

・上司と相談する

職場ができること

・制度を周知する

・従業員の希望を聞く

・労働環境を整える

・雰囲気をよくする

・育休を取得させる

個人ができること

取得について考える

希望があれば、取得について積極的に検討しましょう。

もし、周囲に取得経験のある男性がいらっしゃれば、話を聞いてみてください。

家族と相談する

育児は家族で行うもの。配偶者と相談してみてください。

上司と相談する

ご自身、家族の結論をまとめ、上司に相談しましょう。

引継ぎや人事配置の都合から、早めに申し出るのが望ましいでしょう。

職場ができること

2022年4月~育休制度の企業側から従業員への通知・取得促進は義務化されています!

制度を周知する

まず、育休制度について周知をお願いします。

厚生労働省から、雇用環境整備、個別周知、意向確認に活用できる素材が公開されており、利用できます。000852918.pdf

従業員の希望を聞く

上司の方は、従業員に声かけをし、希望を聞いていただければ幸いです。

従業員は、言い出しにくく、周囲に遠慮があるかもしれません。

労働環境を整える

当事者が育休中は、どなたかが、代理を行わねばなりません。

したがって、人員確保は必須です。そのためにも、労働環境を改善する必要があります。

勤務体制、勤務内容、当直回数、残業時間、人間関係、給与、福利厚生など、様々な問題を全面的に見直さねばなりません。

例えば、大学病院で働くと、激務にも関わらず、低賃金のため、アルバイトを兼務する場合がほとんどです。

アカデミックな機関ですが、長時間労働や収入の問題が、医局離れにつながります。

とはいえ、これらの改善はハードルが高く、すぐに解決できないのも事実。

働き方改革を推進している昨今、チーム制やシフト制の導入など、少しでも働きやすい職場環境が整うことを望みます。

雰囲気をよくする

ヒアリングを行い、よりよい職場雰囲気作りに生かしてください。

セミナーへ参加し、専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

代理を行う従業員へ配慮することはもちろん、育休取得者が疎外されることがないよう、見守っていただきたいです。

育休を取得させる

育休取得を広めることは、職場にもメリットがあります。

職場のメリットは男性医師育休のメリットと注意点 にまとめました。

困難な事情があるかもしれませんが、従業員が取得を希望する場合、快く対応していただければと思います。

<PDCAサイクル>

業務改善につながる考え方。

Plan:計画

課題を検討し計画を立てる

Do:実行

内容と問題点を記録する

Check:評価

どんな成果があったか

Action:改善

次の計画に生かす

育休を取得させたら、個人・職場にとってよかった点、見えた課題を検討し、フィードバックしてください。問題点を解決し、次につなげましょう。

厚生労働省の取り組み

30年度に85%取得を目標に設定

・制度の説明、資料提供

000851662.pdf

・公表の義務化(2023年4月~)

001029776.pdf

・育休取得状況の公表と評価

・両立支援のひろば

両立支援のひろば

・中小企業向け

育児・介護支援を専門科がサポート

無料相談・セミナー

中小企業育児・介護休業等推進支援事業|パソナ

・男性の育休取得促進事業(イクメンプロジェクト)

育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

相談窓口

都道府県労働局に、育児休業制度の相談窓口が設けられていますので、ご利用ください。

育児休業制度等相談窓口、改正育児・介護休業法説明会、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーについて|厚生労働省

男女共同参画について

「男女共同参画社会」って何だろう? | 内閣府男女共同参画局

まとめ

✓男性育休について

✓男性医師の育休取得率

✓取得率が低い理由

✓問題点と解決策

についてお話しました。

男女ともに、育児・仕事に参加するために。皆が生き生きと働ける環境をつくるために。

できることから始めませんか。

男性医師が育休を考えたら。いつ・どれくらいとる?メリットと注意点